| Zu einem Zentrum der Taxameterproduktion entwickelte

sich der Schwarzwald mit seiner bereits jahrhundertealten Uhrmachertradition.

1905 begann in Villingen der Uhrenfabrikant C. Werner mit der Herstellung des Taxameters T1. Dieses Gerät

zeigte die gefahrene Taxe (Tarifstufe), den Fahrpreis und den Zuschlag an; auch ein

Kontrollzählwerk war bereits vorhanden. Die nach außen sichtbare Freifahne, mit welcher

der Taxameter geschaltet wurde, zeigte durch ihre Stellung an, ob die Besetztfahrt mit Taxe

1, 2 oder 3 gefahren wurde. Damit sollte der ehrliche Fahrer seinen gerechtfertigten Lohn

erhalten. Es galt überdies das Image des groben und trunksüchtigen Chauffeurs mit

Hilfe des Taxameters zu beseitigen, denn der schon fast obligatorische Streit um den Fahrpreis

entfiel. Der Taxameter unterstützte die Reinigung des Gewerbes von "schwarzen Schafen",

die sich schnell eine unberechtigte Zusatzeinnahme verschaffen wollten. |

| 1913 übernahm die Kienzle Uhrenfabrik AG (Schwenningen) das finanziell angeschlagene Unternehmen in Villingen. In der Zeit von 1910 bis 1926 wurden vom Fahrpreisanzeiger T3 40 000 Stück produziert, gefolgt von den Weiterentwicklungen T4 (1926) und T7 (1928) unter der Bezeichnung "Argo". |

|

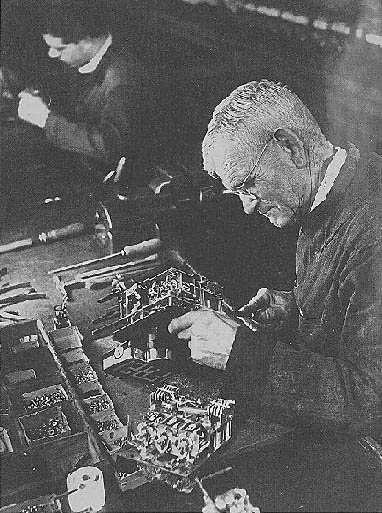

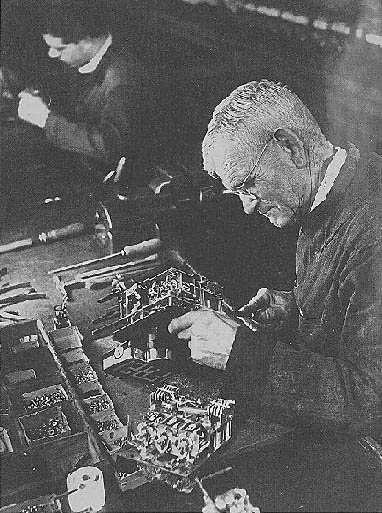

1928 gründete Dr. Herbert Kienzle die Firma Taxameter

und Apparate AG in Villingen, die das Firmenzeichen Argo führte. Dr. Kienzle setzte mit seiner

Argo-Produktpalette, zu der auch Fahrtenschreiber zählten, auf die sich ankündigende

Massenmotorisierung. Bei einer Studienexkursion hatte er in Detroit (USA) modernste

Rationalisierungsmethoden kennengelernt. Mit der Einführung der bei Ford entwickelten

Fließbandproduktion sicherte er den Kienzle-Taxiuhren die internationale

Wettbewerbsfähigkeit. Vom Taxameter T4 lieferte Kienzle 1926 bis 1936 50 000 Stück aus. Im Vergleich hierzu waren bereits 1926 von der französischen Firma "Sociéété Générale des Compteurs de Voitures" 60 000 Geräte in Droschken unterwegs. |

| 1936 ging das Modell T8 in Serie. Diese Uhr blieb bis weit in die 50er Jahre im Einsatz (und wurde in der DDR zum Teil sogar erst nach der Wende ausgesondert). Die Entwicklung des Taxameters nach dem Zweiten Weltkrieg spiegelt die allgemeinen Nachkriegsprobleme in Deutschland wider. Die Interzonengrenze trennte nicht nur die Menschen, sondern auch die Märkte. Kienzle, als die bedeutendste Herstellerfirma von Taxametern im Vorkriegsdeutschland, war in der Bundesrepublik beheimatet. Es gelang der Villinger Firma auch nach dem Krieg wieder, ein führender Partner auf dem Weltmarkt zu sein und in Westdeutschland Marktanteile von bis zu 90 Prozent zu erreichen. |

|

1958 führte der Kienzle-Taxameter "T12", eine

neue Produktgeneration ein, welche entscheidende Verbesserungen aufwies: Das Gerät war kleiner

als alle seine Vorgänger und damit im Amaturenbrett leicht einbaufähig. Trotz der

Reduzierung der äußeren Abmessungen erhöhte sich noch die Übersichtlichkeit

(durch die Vergrößerung der Ziffern von 6x11 mm beim T3 auf 13x18 mm beim T12).

Hierzu trug auch eine verbesserte Beleuchtung des Taxameters bei. Ein Dachzeichen, von den

Fahrern oft liebevoll als "Fackel" bezeichnet, ersetzte die bis dahin verwendeten Freizeichen,

welche durch die jeweilige Stellung der Taxiuhr automatisch ein- oder ausgeschaltet wurden.

Damit erschwerte sich das Fahren, ohne die Uhr einzuschalten, für den Taxifahrer (auf ganz

ähnliche Weise wie bereits beim Taxameter T1).

Das Freizeichen der Taxen der frühen 50er Jahre war zunächst noch im Wagen angebracht. Manchmal zeigte es die benutzte Taxenstufe (außen wie innen) elektrisch beleuchtet an. Das weithin leuchtende Taxidachzeichen setzte sich schnell durch, denn die Vorteile waren für jedermann im wahrsten Sinne des Wortes "ersichtlich". Erstmals erfolgte nun die verlustfreie Umschaltung von Weg- auf Zeitbetrieb, was sich bei der zunehmenden Verkehrsdichte auszahlte. Diese konstruktive Verbesserung diente als ein wichtiges V erkaufsargument für den Hersteller. Den Taxiunternehmern, die in ihren Wagen noch ältere Geräte eingebaut hatten, ging bei jeder Staufahrt Geld verloren. Eine hößere Genauigkeit wurde durch den elektrischen Uhrwerksaufzug über die Autobatterie erreicht. Man hatte ein Angleich- und Übersetzungsgetriebe für die Antriebswelle des Taxameters bereits integriert und machte die früher übliche Montage eines Untersetzungsgetriebes überflüssig. Tarifumstellungen ließen sich durch die Integration der Angleichgetriebe in den Taxameter schneller und kostengünstiger durchführen. |

| Das Verbot vorstehender Teile im Fahrgastraum in den 60er Jahren verbannte die alten Uhren aus den Taxen. Bereits im Nachfolgemodell T14 von 1962 kündigte sich mit der elektrischen Schaltung der Tarifstufen eine revolutionierende Veränderung der technischen Konstruktion der Taxameter an. Mit dem von Kienzle 1975 eingeführten Taxi-Minicomputer Typ 1140 wurde dieser Weg konsequent weiterverfolgt. Dieses Gerät wies bereits die Merkmale eines echten Computers auf, nämlich einen Programmspeicher, einen zentralen Rechner und einen Datenspeicher. Ende 1993 führt Kienzle einen neuen Taxameter in den Markt ein, mit ihm soll an die großen Erfolge des "T12" angeknüpft werden. |